Geschichte der St.-Petri-Kirche

Taufbeckens mit Löwenfüßen

Entstehung der St.-Petri-Kirche

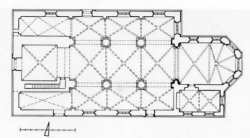

Die Pfarrkirche St. Petri wurde vermutlich vom Braunschweiger Herzog Heinrich dem Löwen gegründet. Für diese Vermutung gibt es zwar keine urkundlichen Belege, aber die Kirche war bereits zur Zeit des Pfalzgrafen Heinrich (1195-1227) vorhanden.Heinrich der Löwe, so mittelalterliche Berichte, habe St. Petri für die Kapelle bauen lassen, die vor 1173 an der Stelle des heutigen Doms St. Blasii gestanden hatte und den Schutzheiligen Petrus und Paulus geweiht war.

„Nimmt man dies an, wäre Heinrich der Löwe also derjenige, der im nördlichen Bereich der Altstadt eine neue Pfarrgemeinde gestiftet hat. Bedenkt man, dass dieser Herzog - wie auch seine Nachfolger - die St. Martini-Kirche der Altstadt weitgehend dem Einfluss der Bürgergemeinde überlassen und dieser sogar die Auswahl der Pfarrer zugestehen musste, so könnte die Begründung der Pfarrei St. Petri eine Maßnahme gewesen sein, um die herzogliche Mitsprache im nördlichen Teil der Altstadt zu bewahren.“ (Christof Römer, St. Petri Braunschweig, Berlin 1982)

Von dem ursprünglich romanischen Bau der Kirche, der Mitte des 13. Jahrhunderts durch einen Brand zerstört wurde, ist bis heute nur wenig erhalten geblieben. Bereits im November 1256 war der gotische Neubau der Kirche so weit erstellt, dass in ihr ein Marienaltar geweiht wurde. Bis 1267 erfolgte ein weitere Ausbau der Kirche, von dem die Turmanlage erhalten blieb.

Der große Stadtbrand von 1290 zerstörte die Kirche wohl erneut, denn zwischen 1292 und 1300 wurde sie mit Hilfe zahlreicher Ablässe wieder aufgebaut. Wahrscheinlich erfuhr die Kirche damals die Erweiterung durch die Seitenschiffe, Höherlegung der Gewölbe und Verstärkung der Stützpfeiler und damit die Gestalt, wie die Kirche sie heute aufweist.

Geschichte St. Petri 1358 – 1408

Im Jahr 1358 verkündete Bischof Konrad von Tortosa, Weihbischof zu Hildesheim, allen, die die Petrikirche zu hohen Festtagen besuchten oder zum Bau der Kirche etwas beitrugen, einen 40tägigen Ablass. Im selben Jahr wurden die Kirche und ihr Hochaltar durch den Vicarius des Bischof erneut geweiht.

Dabei erhielt sie neben dem Apostel Paulus auch die Märtyrerin Euphemia zur Mitpatronin und das Kirchweihfest der Petrikirche wurde auf den 16. September, ihren Namenstag, verlegt. Beiden Patronen war der Hochaltar der Kirche geweiht.

Um 1400 herum entstand an der Kirche eine Seitenkapelle, die 1408 als Annenkapelle erwähnt wird. Später wurde dort auch der Heilige Livinus verehrt.

In der Kirche gab es damals einen Marienaltar, einen Altar des Evangelisten Johannes und einen Dreifaltigkeitsaltar, an dem die Apostel Andreas und Bartholomäus Mitpatrone waren. Hohe Verehrung wurde auch einem Marienbild entgegengebracht, dass sich vermutlich über dem Liebfrauenaltar befand, 1332 verhieß Bischof Albrecht von Hildesheim allen, die davor beteten oder Gaben opferten, reichlich Ablass.

Außerdem befand sich in der Kirche eine Veronika, d.h. „ein in einem Schweißtuche abgedrucktes Bild vom Antlitz Christi. Wer vor dem selben an gewissen Tagen kniend ein Vaterunser oder ein Ave Maria betete, konnte vierzigtägigen Ablass erwerben.“ (Hermann Dürre, Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter, Braunschweig 1861, 492)

Von der Reformation bis zum neuen Turm 1811

Spätestens seit dem Jahr 1459 verfügte die Kirche über eine Orgel und eine Glocke. Eine weitere Glocke wurde im Jahr 1655 gegossen.

Im Jahr 1530 bekam die Kirche ihr bis heute erhaltenes Messingtaufbecken in Form einer sog. „Fünte“ (von lat. fons, fontis = Quelle). Es wurde in Braunschweig gegossen und hat eine Höhe von 100 cm; die Datierung findet sich an der Fußzange in erhabener gotischer Minuskel. Das Taufbecken ruhte ursprünglich auf drei kauernden Löwen, die aber nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr aufgefunden werden konnten.

Der Ratsherr Heinrich Hartwieg stiftete der Kirche im Jahr 1625 eine Kanzel, deren Reliefs und Trägerfigur vom Braunschweiger Bildhauser Bildhauer Jürgen Röttger stammen. Die Kanzel wurde während der neugotischen Restaurierung der Kirche beseitigt; die Kanzelträgerfigur befindet sich heute wieder in der Kirche. Heinrich Hartwieg starb im Jahr 1626 und wurde in St. Petri bestattet. Sein reich verziertes und großes Holzepitaph ist heute an der Wand des linken Seitenschiffes angebracht.

Nach Ende des Dreißigjährigen Krieges stiftete Mette Drösemann, die Witwe des verstorbenen früheren Provisors der Petrikirche Zacharias Drösemann, einen frühbarocken, im sog. Ohrmuschelstil gestalteten Hochaltar von Hermann Scheller. Er stand bis zur Zerstörung der Kirche im 2. Weltkrieg im Chorraum und befindet sich nach seiner Restaurierung nun im rechten Seitenschiff der Kirche.

Rund 150 Jahre später, am 13. Februar 1811, wurde der Turm der Petrikirche vom Blitz getroffen und brannte vollständig aus. Der neu aufgebaute Turm bekam eine Turmbedeckung in Form einer Haube mit aufgesetzter Laterne. Als Ersatz für die ebenfalls zerstörten Glocken erhielt die Kirche eine Glocke aus der Ägidienkirche. Als neue Uhr-Glocke wurde die im Jahr 1730 gegossene größere Glocke der Schloßkirche des Salzdahlumer Schlosses, das unter französischer Besatzung abgebrochen worden war, nach St. Petri gebracht.

Renovierung im neugotischen Stil 1888 -1891

In den Jahren 1888-1891 wurde der Innenraum der Kirche durch den Braunschweiger Stadtbaumeister Max Osterloh im neugotischen Stil umgestaltet. Das nebenstehende Bild von Carl Brandes (1843 - 1908) zeigt die Kirche vor dieser Umgestaltung.

Im Vordergrund sieht man die 1626 von Heinrich Hartwieg gestiftete Kanzel mit der sich noch heute in der Kirche befindenden Trägerfigur des Heiligen Petrus.

Der Kanzelbecher, das alte Gestühl und die an der nördlichen Wand sichtbaren 14 Ölbilder mit Szenen der Passion Jesu wurden 1888 entfernt.

Stadtbaumeister Max Osterloh versah St. Petri auch mit einer neugotischen Kanzel.

Die polychrome Vermalung der Kirche erfolgte durch Hofmaler Adolf Quensen in roter, grüner und gelber Farbe. Die neugotischen Bänke waren zur Kanzel hin ausgerichtet, die Abendmahlsfeiern fanden am Hochaltar von 1649, dem so genannten Drösemannschen Altar, statt, der im Chorraum stand.

Ebenfalls im Chorraum befanden sich das mittelalterliche Taufbecken und der prächtige 24flammige flämische Leuchter. An der linken Seite des Chorraumes wurde später ein Ehrenmal zum Andenken an in Kriegen gefallene männliche Mitglieder der Petrigemeinde errichtet.

Das untere Foto zeigt einen Gesamteindruck des Kirchenraumes während der Jahre von 1891 bis 1944.

Zerstörung im 2. Weltkrieg

Während des 2. Weltkrieges wurde die Petrikirche mehrfach von Bomben getroffen. Sehr große Schäden ereigneten sich in der Nacht des 14. Oktober 1944, dem schwersten Bombenangriff auf Braunschweig während des Krieges. Dabei brannte der Turm der Kirche vollständig aus. Das Feuer wütete auch im Innenraum der Kirche, allerdings nur im Eingangs- und Orgelbereich. Das Dach über dem Chorraum wurde vollständig zerstört.In jener Nacht verlor die Petrigemeinde ihr Gotteshaus, das Pfarrhaus, die Wohnung der Gemeindeschwester und den-Kindergarten der Gemeinde in der Klosterstraße. Kaum ein Haus des Gemeindebezirkes blieb von der Zerstörung verschont und es gab viele Todesopfer zu beklagen.Nur mit großer Mühe konnte das damalige Gemeindeleben aufrecht erhalten werden. Die obdachlos gewordenen Bewohner des Gemeindebezirkes wurden evakuiert. Die Gottesdienste fanden bis zur Wiedereinweihung der Petrikirche im Jahr 1959 in der St. Jakobi-Kirche statt.Schon bald nach Kriegsende wurde die Petrikirche als Lagerstätte für kirchliches und städtisches Kulturgut genutzt.Im südlichen Seitenschiff lagerten damals die steinernen Figuren des Altstadtrathauses. Auch Teile des Portals der Kreisdirektion am Eiermarkt waren in der Kirche eingelagert.Im Jahr 1954 begann unter Leitung von Stadtkirchenbaurat Professor Dr. Friedrich Berndt schließlich der Wiederaufbau der Kirche.

Wiederaufbau und Wiedereinweihung

Beim Wiederaufbau der Kirche nahmen vor allem die Steinmetzarbeiten breiten Raum ein. In mühevoller Arbeit wurde Stein um Stein zugeschnitten und in die zerstörten Pfeiler eingefügt. Die Gewölberippen mussten fast sämtlich erneuert werden. Riesige Gerüste waren in der Kirche errichtet. Das Innere des Turmes wurde wieder hergestellt.

Noch während der Maurer- und Malerarbeiten erfolgte bereits im September 1954 der Einbau der drei Mittelfenster im Chorraum, die von Glasmaler Claus Wallner aus Hamburg entworfen und angefertigt wurden. Sie enthalten Darstellungen der Offenbarrung des Johannes.

Am Reformationstag 1959 wurde die Kirche neu geweiht. Der damalige Gemeindepfarrer Robert Theilemann, dessen unermüdlichen Einsatz der Wiederaufbau der Kirche in erster Linie zu danken ist, vollzog gemeinsam mit dem damaligen Braunschweiger Propst, Kirchenrat Otto Jürgens, die feierliche Weihe der Kirche.

Auch die Inneneinrichtung der Kirche war in den folgenden Jahren weitgehend neu zu beschaffen. Kanzel und Lesepult schuf der Bildhauer Hans Fleer, die zwischen 1961 und 1964 gebaute Orgel entstammte der Werkstatt des Orgelbaumeisters Friedrich Weißenborn.

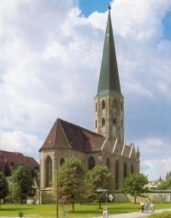

Der Turm der Kirche hatte zunächst nur ein Notdach. 1969/1971 erhielt der Turm dann einen kupferbedeckten Spitzturm mit einem von Bodo Kampmann gestalteten Hahn.

Seit Weihnachten 1978 hat die St. Petri-Kirche auch wieder ein aus vier Glocken bestehendes Geläut (e´, gis´, h´, und cis´´).

Turmsanierung 2009 - 2010

Im Herbst 2009 begann mit dem Gerüstaufbau an der Kirche die große Sanierung des Kirchturmes. Nötig wurde die Sanierung, weil der Mörtel, der beim Wiederaufbau der Kirche eingebracht wurde, verbraucht ist. Die Rogensteine, aus denen der Turm errichtet wurde, haben sich gelockert, nachdem vornehmlich an der Wetterseite des Turmes Wasser in die desolaten Fugen eingedrungen ist.

Das veranschlagte Bauvolumen der Sanierung beträgt rund 430.000 Euro. Dank einer großen Spendenbereitschaft der Gemeinde, Eigenmittel aus der gemeindlichen Baurücklage und bedeutender finanzieller Unterstützung durch die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz, die Baupflegestiftung der Landeskirche und weitere Kirchensteuermittel hoffen wir, die Sanierung bis zum Sommer diesen Jahres abschließen zu können.